七秩芳華·藝路鏗鏘 | 笛藝春秋,松庭流芳——“江南笛王”趙松庭與學(xué)生的師生情

編者按:

七十載藝路漫漫,總有人以生命為筆,在時(shí)光的長(zhǎng)卷上刻下不朽的印記。今天,我們翻開(kāi)藝路鏗鏘的第四篇,走進(jìn)“江南笛王”趙松庭的閣樓歲月,看這位大師如何在那方寸之間,用真情哺育新苗,用熱忱輔佐后輩,為笛樂(lè)藝術(shù)點(diǎn)亮一片不滅的星空。

上世紀(jì)六七十年代,在杭州孩兒巷一幢老宿舍樓的小閣樓里,常常傳出悠揚(yáng)的笛聲。這間不足二十平米的簡(jiǎn)陋居所,曾是"江南笛王"趙松庭在特殊時(shí)期的棲身之所,也是他傳藝授業(yè)的重要場(chǎng)所。

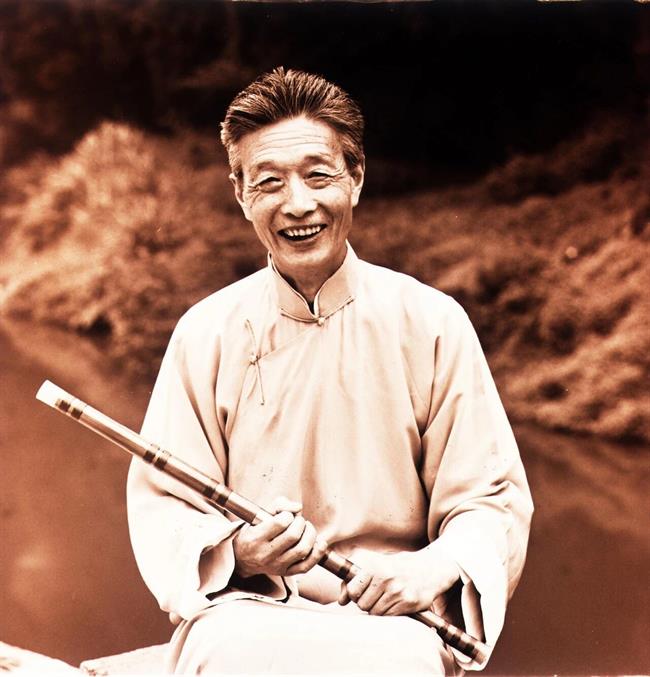

趙松庭(1924-2001),中國(guó)笛子演奏藝術(shù)代表人物之一,浙派笛子藝術(shù)創(chuàng)始人,被譽(yù)為“江南笛王”。他從事笛子藝術(shù)工作60余年,集演奏、創(chuàng)作、制作、科研和教學(xué)于一身,創(chuàng)作了《早晨》《三五七》《婺江風(fēng)光》等經(jīng)典笛子獨(dú)奏曲,是中國(guó)第一位成功研制排笛、骨笛和復(fù)原彎管低音笛的竹笛大師。七十年代,他曾任教于浙江藝術(shù)職業(yè)學(xué)院前身——浙江藝術(shù)學(xué)校,并擔(dān)任名譽(yù)校長(zhǎng)。

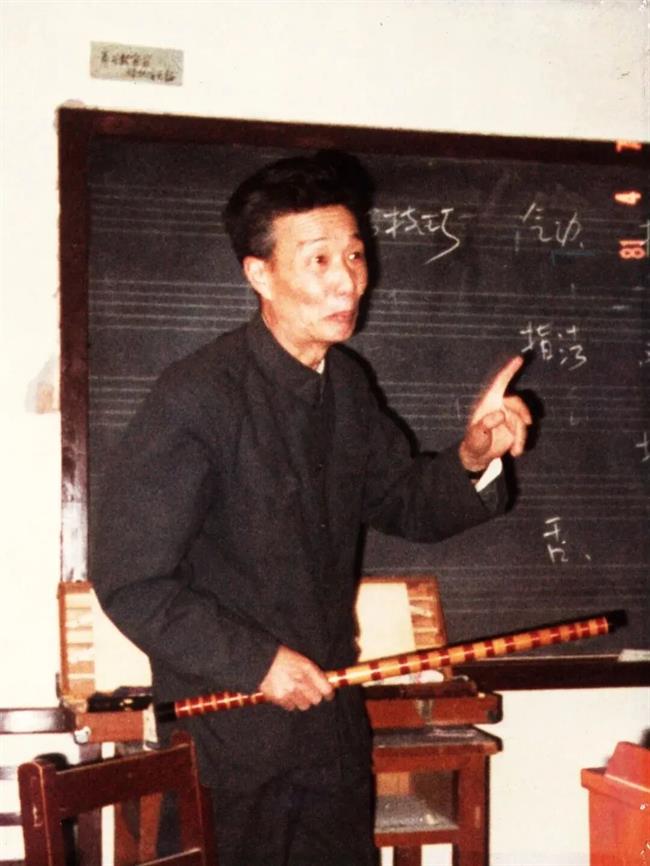

這間小小的閣樓曾是趙松庭傳藝授業(yè)的重要場(chǎng)所。他對(duì)全國(guó)各地慕名而來(lái)求學(xué)的笛子愛(ài)好者來(lái)者不拒,有教無(wú)類。隔三差五,他就會(huì)安排身邊的學(xué)生去火車站、汽車站接那些前來(lái)拜師學(xué)藝的外地學(xué)生,并安排好他們的食宿。一幫學(xué)生還經(jīng)常跟他吃住在一起,閣樓里總是擠滿了求學(xué)的年輕人。

對(duì)于家境不好的學(xué)生,趙松庭不光不收學(xué)費(fèi),還經(jīng)常倒貼錢并想辦法為學(xué)生解決各種生活困難。有時(shí)他回東陽(yáng)老家看望家人,回來(lái)時(shí)總是挑著滿擔(dān)土特產(chǎn),招呼學(xué)生們?nèi)コ浴_@間小小的閣樓,趙松庭和學(xué)生們就像一個(gè)其樂(lè)融融的大家庭,充滿了親情的溫馨。

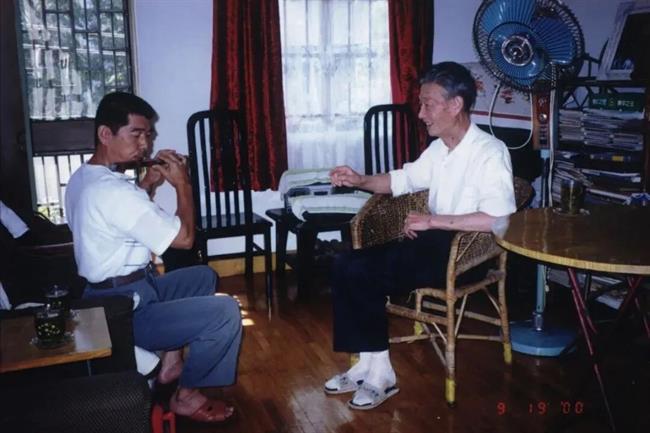

趙松庭對(duì)待學(xué)生,不僅是嚴(yán)師,更像是一位慈祥的父親。當(dāng)學(xué)生們考入音樂(lè)學(xué)院、部隊(duì)文工團(tuán)、外省專業(yè)劇團(tuán)后,他會(huì)不斷給這些學(xué)生寫信、寄東西、改曲子,解答學(xué)生們專業(yè)上的疑惑、生活中的困擾,鼓勵(lì)學(xué)生們要勇敢面對(duì)生活,持續(xù)追求藝術(shù)的精進(jìn)。在那個(gè)通訊并不發(fā)達(dá)的年代,信件就成了趙松庭與學(xué)生們的另一個(gè)課堂和師生情誼的延續(xù)。

作為浙派笛子藝術(shù)的創(chuàng)始人,趙松庭匠心獨(dú)運(yùn),將南北兩派竹笛演奏風(fēng)格融為一體,更開(kāi)創(chuàng)性地提出了竹笛"循環(huán)換氣"演奏技術(shù)。他還精心研制出排笛、骨笛等新樂(lè)器品種。在浙江藝術(shù)學(xué)校(現(xiàn)浙江藝術(shù)職業(yè)學(xué)院)任教期間,他培養(yǎng)了大批優(yōu)秀笛子演奏人才,為中國(guó)笛樂(lè)藝術(shù)的發(fā)展做出了卓越貢獻(xiàn)。

如今,在浙江藝術(shù)職業(yè)學(xué)院的校園里,趙松庭的教育理念仍在滋養(yǎng)著新一代學(xué)子。琴房里不時(shí)傳出的悠揚(yáng)笛聲,仿佛在訴說(shuō)著這段跨越時(shí)空的師生情誼,傳承著這位藝術(shù)大師的教育初心。正如趙松庭常說(shuō)的:“子女是血緣的延續(xù),學(xué)生是事業(yè)的延續(xù)。”他的藝術(shù)精神,將永遠(yuǎn)在中國(guó)笛樂(lè)的發(fā)展長(zhǎng)河中熠熠生輝。