七秩芳華·藝路鏗鏘 | 昆腔薪傳“一出戲救活了一個(gè)劇種”

七十載藝路漫漫,總有人以生命為筆,在時(shí)光的長(zhǎng)卷上刻下不朽的印記。今天,我們翻開(kāi)藝路鏗鏘的第二篇——走進(jìn) “一出戲救活了一個(gè)劇種” 背后,周傳瑛與王傳淞的傳奇故事。

一戲驚京華

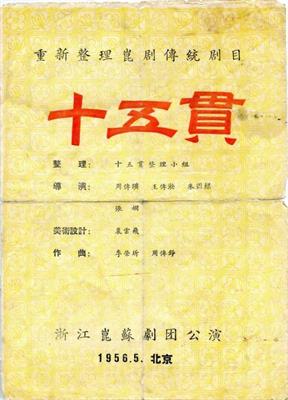

1956年,一部改編自傳統(tǒng)昆曲的《十五貫》轟動(dòng)京城,讓瀕臨湮沒(méi)的昆曲藝術(shù)重獲生機(jī),留下“一出戲救活了一個(gè)劇種”的佳話。而這段傳奇的締造者,正是周傳瑛、王傳淞兩位昆曲宗師。1960年后,他們親手執(zhí)教浙江昆劇團(tuán)與浙江戲曲學(xué)校聯(lián)合培養(yǎng)的“65屆昆劇班”,將《十五貫》的火種播撒在年輕一代心中,讓昆腔雅韻在浙藝的練功房里生生不息。

周傳瑛

王傳淞

時(shí)間倒回1950年代初,昆曲這門(mén)傳承600余年的“百戲之祖”已步履維艱。全國(guó)僅存的國(guó)風(fēng)昆蘇劇團(tuán)(后為浙江昆劇團(tuán))輾轉(zhuǎn)于江南鄉(xiāng)鎮(zhèn),演員們?cè)诓菖_(tái)、廟宇間艱難求生,“傳”輩藝術(shù)家周傳瑛、王傳淞便是其中的堅(jiān)守者。周傳瑛工小生,善以“褶子、翎子、扇子”塑造鮮活舞臺(tái)形象,有“三子唯傳瑛”之譽(yù);王傳淞主丑行,用“松、活、節(jié)、恰、準(zhǔn)”的表演訣要,完美演繹“丑中美”的獨(dú)特美學(xué)。

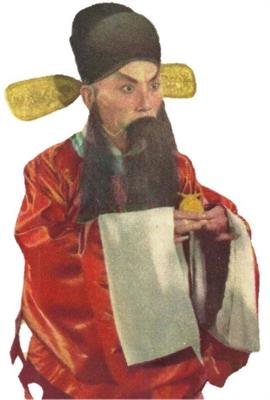

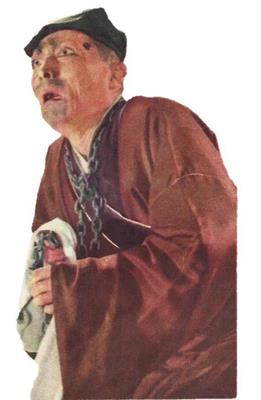

《十五貫》劇照

轉(zhuǎn)機(jī)始于1956年1月。浙江省推出昆劇《十五貫》,深受百姓喜愛(ài)。周傳瑛飾演剛正睿智的知府況鐘,王傳淞則將盜匪婁阿鼠的狡黠演繹得入木三分。他們刪繁就簡(jiǎn),將原著雙線敘事改為“熊友蘭、蘇戌娟冤案昭雪”的單線故事,突出“實(shí)事求是辨冤屈”的內(nèi)核。

周傳瑛飾況鐘

王傳淞飾婁阿鼠

同年4月,《十五貫》赴京演出,毛澤東兩次觀劇,周恩來(lái)慰問(wèn)演職人員時(shí)頭一句話就說(shuō):“你們浙江做了一件好事,一出戲救活了一個(gè)劇種”(后考證或?yàn)樘餄h首說(shuō),周恩來(lái)贊成)。《十五貫》攪動(dòng)了1956年春天的北京城,5月2日,當(dāng)這出戲還在京城里熱鬧地上演時(shí),毛澤東作了著名的“百花齊放、百家爭(zhēng)鳴”的講話,時(shí)任中宣部部長(zhǎng)陸定一在傳達(dá)“雙百方針”時(shí),舉了《十五貫》作為文藝“推陳出新”的例子。

《十五貫》劇照

隨后,5月18日《人民日?qǐng)?bào)》頭版刊發(fā)社論,全國(guó)掀起“滿(mǎn)城爭(zhēng)說(shuō)十五貫”的熱潮,昆曲從“瀕危”走向“重生”。周傳瑛、王傳淞和《十五貫》成為了昆曲發(fā)展史上的一個(gè)里程碑,浙江也因此成為了新中國(guó)昆曲的發(fā)展祥地。

2001年5月18日,歷史驚人地巧合在45年后的同一天,中國(guó)昆曲被聯(lián)合國(guó)教科文組織列入首批“人類(lèi)口頭遺產(chǎn)和非物質(zhì)遺產(chǎn)代表作”。

《人民日?qǐng)?bào)》頭版社論《從“一出戲救活了一個(gè)劇種”談起》

講臺(tái)續(xù)薪火

“原定在北京演20天,后來(lái)延長(zhǎng)了20天,還是應(yīng)付不了,又續(xù)演了幾天,一共演了46場(chǎng)!”這是周傳瑛大兒子周世瑞的原話(周世瑞在其中出演衙役等3個(gè)小角色,親眼目睹了昆劇的“大轉(zhuǎn)折”和劇團(tuán)的大變化)。

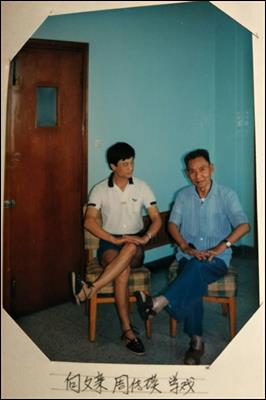

周傳瑛(右)和二兒子周世琮(左)

《十五貫》的成功不僅讓古老的昆曲藝術(shù)重?zé)ㄐ律寖晌蛔趲煾惺艿搅藗鞒械钠惹小?956年劇團(tuán)改編成國(guó)營(yíng)劇團(tuán),周傳瑛、王傳凇成為國(guó)家一級(jí)演員;1960年后,周傳瑛、王傳淞主動(dòng)放下商演邀約,走進(jìn)校園,親自執(zhí)教浙江昆劇團(tuán)與浙江戲曲學(xué)校聯(lián)合創(chuàng)辦的“65屆昆劇班”。他們將畢生所學(xué)傾注于課堂,不僅傳授技藝,更傳遞著昆曲藝術(shù)的精神內(nèi)核。身為共產(chǎn)黨員的他們,懷揣一顆紅心,只為傳承戲曲藝術(shù),為人民的文藝事業(yè)奉獻(xiàn)終身。

1956年《十五貫》演出劇照

1963年學(xué)生演出《十五貫•小公堂》

后來(lái)雖經(jīng)歷一番風(fēng)波,粉碎“四人幫”后,我國(guó)第一部重演的傳統(tǒng)經(jīng)典戲曲就是昆劇《十五貫》。

1979年《十五貫》演出周傳瑛飾況鐘、龔世葵飾門(mén)子

文脈永不絕

在兩位宗師的悉心培育下,“65屆昆劇班”走出了王奉梅、陶偉明、何炳泉、陶波、馬佩玲、張志明等一批“盛”字輩優(yōu)秀演員。

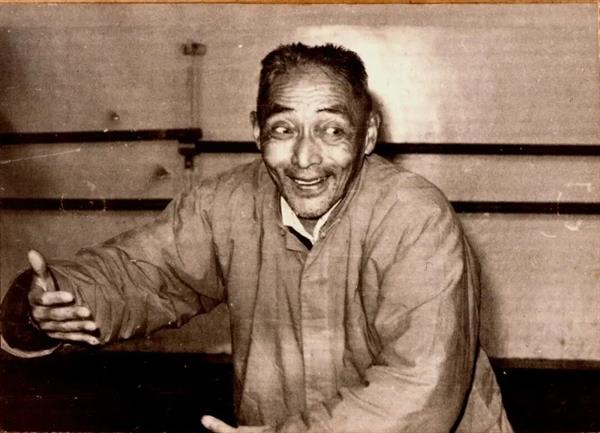

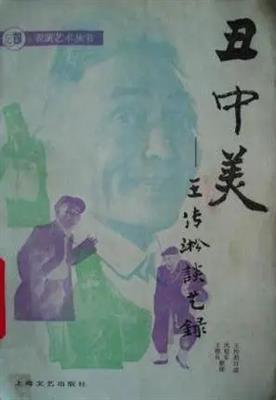

周傳瑛晚年常說(shuō)三句話:“沒(méi)有黨的領(lǐng)導(dǎo),就沒(méi)有昆劇的復(fù)活;沒(méi)有‘百花齊放、推陳出新’,就沒(méi)有《十五貫》;沒(méi)有‘國(guó)風(fēng)’,就沒(méi)有浙江昆劇團(tuán)。”王傳淞則把畢生經(jīng)驗(yàn)寫(xiě)成《丑中美——王傳淞談藝錄》等數(shù)十萬(wàn)字著作文獻(xiàn),為昆曲傳承留下珍貴理論財(cái)富。

周傳瑛演出劇照

《丑中美——王傳淞談藝錄》

從《十五貫》的舞臺(tái)傳奇到“65屆昆劇班”的育人實(shí)踐,周傳瑛與王傳淞以“傳藝”與“育人”雙重?fù)?dān)當(dāng),在浙藝的土壤中播下昆曲傳承的種子。2017年8月9日,由浙江京昆藝術(shù)中心(浙江昆劇團(tuán))主辦、浙江藝術(shù)職業(yè)學(xué)院協(xié)辦的2016年度國(guó)家藝術(shù)基金資助項(xiàng)目《十五貫》婁阿鼠—戲曲丑行表演培訓(xùn)班正式開(kāi)班;今年7月1日至3日,33名平均年齡不到20歲的浙藝“永昆少年”連演6場(chǎng),將《牡丹亭·驚夢(mèng)》《玉簪記·琴挑》等21部經(jīng)典折子戲搬上溫州市永嘉縣公共文化中心劇院舞臺(tái)。

《十五貫》婁阿鼠—戲曲丑行表演培訓(xùn)班

“永昆少年”演出

七十載光陰流轉(zhuǎn),當(dāng)年“65屆昆劇班”的少年郎已成為白發(fā)蒼蒼的藝術(shù)家,而浙藝的戲曲教育仍在延續(xù)著“校團(tuán)協(xié)同”的育人傳統(tǒng);練功房里,新一代的“00后”戲曲傳承人仍在續(xù)唱著《十五貫》的經(jīng)典唱段。這段跨越半個(gè)多世紀(jì)的故事,既是兩位宗師對(duì)昆曲藝術(shù)的深情守望,照亮著昆曲藝術(shù)從“救活”到“創(chuàng)新”的漫漫長(zhǎng)路,更是浙藝“求真 尚美 精藝 修為”校訓(xùn)精神的生動(dòng)詮釋。